На меня оформлен административный протокол за сотрудничество с нежелательной организацией. Основанием для этого послужил мой разговор с Борисом Гребенщиковым на ютуб-канале «Новой газеты Европа».

Ну и хорошо, ну и нормально, ну и спасибо. Перефразируя выдуманный Пушкиным эпиграф к «Пиковой даме», «пиковая дама означает тайную нежелательность». Когда еще «Новая газета» выходила вполне легально, у меня была там статья с довольно адекватной, как мне и теперь кажется, интерпретацией «Пиковой дамы» — о тайной недоброжелательности, которую Пушкин всё время чувствовал со стороны России, графини, «медной бабушки». Там же была параллель между «Пиковой дамой» и «Рандеву» Василия Аксенова: «Почему вы не хотите поцеловать мне ручку, Малахитов? — Потому что вы смердящая дама!». С тех пор она практически перестала душиться, и запах ощущается во всем мире. Кому-то он нравится, но большинство морщится.

Не хочу, понятное дело, чересчур лестных параллелей, но уж больно приятно процитировать ответ Толстого на определение Священного Синода об отлучении его от церкви:

«Постановление Синода вообще очень нехорошо; то, что в конце постановления сказано, что лица, подписавшие его, молятся, чтобы я стал таким же, как они, не делает его лучше».

Ответ Толстого идеально ироничен, доброжелателен, корректен: «Оно (постановление. — Прим. авт.) есть, наконец, подстрекательство к дурным чувствам и поступкам, так как вызвало, как и должно было ожидать, в людях непросвещенных и нерассуждающих озлобление и ненависть ко мне, доходящие до угроз убийства и высказываемые в получаемых мною письмах. Теперь ты предан анафеме и пойдешь по смерти в вечное мучение и издохнешь как собака… анафема ты, старый чорт… проклят будь, пишет один. Другой делает упреки правительству за то, что я не заключен еще в монастырь, и наполняет письмо ругательствами. Третий пишет: Если правительство не уберет тебя, — мы сами заставим тебя замолчать; письмо кончается проклятиями. Чтобы уничтожить прохвоста тебя, — пишет четвертый, — у меня найдутся средства… Следуют неприличные ругательства».

Мне, слава Богу, подобного не пишут, — вероятнее всего, потому, что адреса не знают. А ведь я это пишу как раз в Fair Lawn, то есть Ясной Поляне, просто они там не в курсе. Но известный убийца Андрей Луговой уже пообещал всем релокантам, что они издохнут, как собаки, а спикер Госдумы В. Володин прибегает к подобным пожеланиям регулярно.

Сейчас, когда Госдума собирается отнимать жилье у всех отъехавших и несогласных (правда, пока только у фигурантов уголовных дел, но возбудиться ведь недолго), как-то даже смешно обращать внимание на административные протоколы. Но, уезжая преподавать в Штаты, я всегда мысленно прощался со всем имуществом, а два года назад воспринимал это прощание с особенной серьезностью. И как Толстому в целом скорее показалось справедливым определение Синода (по крайней мере констатация об отпадении от официальной церкви), так и мне кажется вполне справедливым отнятие собственности у релокантов. Я мог бы, конечно, сказать, что это омерзительная мера, что она возвращает нас к сталинским временам (а повторение сталинщины хуже сталинщины, ибо на искреннее заблуждение его уже не спишешь), вообще мог бы тут воспылать праведным негодованием — но по сути всё правильно.

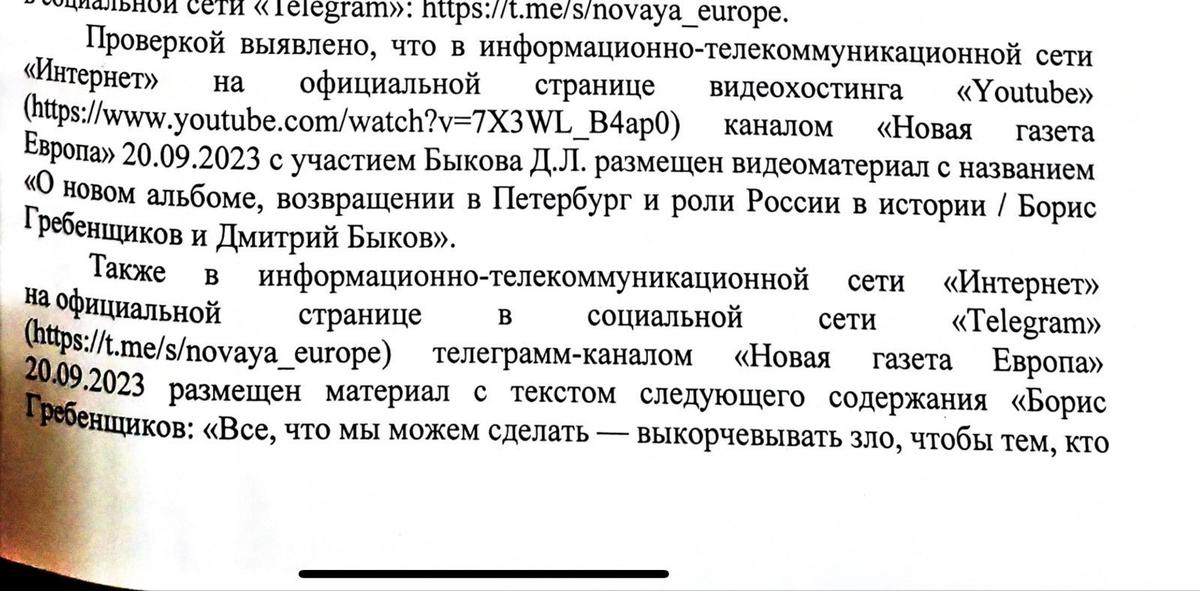

Фрагмент протокола об административном правонарушении

Это хоть как-то уравнивает нас с украинцами, которые предъявляют к русской оппозиции вполне справедливые претензии: она недостаточно протестует, и ее недостаточно гнобят. Теперь наши жилища разрушают так же, как дома украинцев, и у нас есть полное моральное право называть себя жертвами войны, хотя лично мне, в полном соответствии с позицией Бродского, роль жертвы не кажется привлекательной. Мне больше нравится цитата из Честертона: «Какое страдание чрезмерно, если оно дает нам право сказать «и мы страдали»?» В конце концов, чем откровеннее они действуют, тем лучше, тем больше шансов, что уж на этот раз «больше никогда» — именно так я и объясняю Божье попущение всем происходящим зверствам государства и мерзостям его подпевал. Чем больше они отнимут сегодня, тем больше вернут завтра. Главное тогда будет — не загордиться.

Реакция на всякого рода нежелательность тоже может быть юмористической: например, жена уже пообещала, что теперь, сжимая меня в объятиях, будет вместо «мой желанный!» вопить «мой нежелательный!», и это возбуждает меня гораздо больше. Просто мне всё время хочется спросить: что же им тогда желательно? За 54 года своей русской жизни (как раз в феврале будет два года, как я в Россию не возвращался) я опубликовал около 90 книг стихов, прозы и биографических повествований, поработал в трех десятках изданий, преподавал в трех школах и пяти вузах, вел порядка десяти телевизионных и столько же радийных передач — то есть большая часть моей жизни уходила на скромно оплачиваемый труд; я не занимался бизнесом и политикой, не состоял в партиях, несколько раз выходил на мирные уличные демонстрации и состоял полгода в Координационном совете оппозиции (за что меня травили как переносно, так и буквально).

С чего бы это я у них сначала стал иноагентом, а теперь еще и сотрудничаю с нежелательной организацией? Может, там просто забыли, что меня два года назад лишили вообще всех работ, закрыв «Новую» и «Эхо», а преподавать запретили давно?

В России не осталось желательных организаций, с которыми я мог бы сотрудничать без ущерба для совести. Может быть, я им — властям и их сторонникам — только потому и нежелателен, что я умею работать и не боюсь конкуренции, а им конкуренция невыносима, и потому, чтобы занять все общественное пространство, им надо выдавить из страны всех профессионалов под предлогом их идеологической нежелательности?

Так это ведь они сами сначала придумали идеологию, с которой нельзя совмещаться, ту идеологию, с которой не совмещается прежде всего здравый смысл, про совесть уж молчу; это они начали войну, обнулили конституцию, сделали людоедство доблестью, отравили воздух и заставили страну дышать сероводородом, — и все это отождествили с Россией, которую теперь отмыть от Путина и путинизма не удастся уже никогда. Бывают вещи необратимые, с этим надо смириться. Можно устроить хоть перестройку, хоть революцию, хоть настоящую, а не выдуманную денацификацию, — но осадочек останется и никуда не денется. Германия не отмылась от нацизма, и этот привычный вывих нет-нет да и напомнит о себе какой-нибудь альтернативой, прости Господи. Нет никаких оснований полагать, что даже ядерная война, если Россия прибегнет к такому сценарию боевой ничьей, отмоет ее имидж в глазах немногих выживших.

Но и про это все мне говорить стыдно — потому что в иноагентах у них БГ и Макаревич, Венедиктов и Муратов, сделавшие больше меня; потому что в тюрьме у них Навальный, Кара-Мурза, Яшин — люди, которые значительно лучше меня. И потому свою нежелательность и пребывание в иноагентских рядах я расцениваю как скромное признание скромных заслуг. Думаю, что и запрет на журналистику в моем случае скорее благотворен: освободившись наконец от газетной поденщины, я написал за последние два года больше — и, кажется, лучше, — чем за предпоследние пять. Да и писать мне стало проще — не надо больше искать компромиссные формулы, выкорчевывать из текстов все, что может показаться экстремизмом, и подыскивать эвфемизмы для слова «сволочи». Прощай, изжопова речь.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».