Всю прошлую неделю российский сегмент фейсбука обсуждал не столько войну или внутренние репрессии, сколько один фотопроект RELOCATED от известного фотожурналиста Сергея Пономарёва. Проект был посвящён уехавшим из страны россиянам, но радикально настроенные соотечественники персонажей проекта — в первую очередь, художница Екатерина Марголис, — как принято сейчас говорить, захейтили и тех, кто снялся у Пономарёва, и саму концепцию RELOCATED. Главный аргумент: рассказы о том, на какие жертвы пошли уехавшие, абсолютно неуместны на фоне войны в Украине, и выставлять россиян жертвами — как минимум аморально. Для сравнения Марголис запустила серию диптихов: фото из проекта Пономарева она сопоставила со снимками людей на войне. Это, впрочем, вызвало и ответные упреки Марголис в том, что она занимается «манипуляцией».

Одним из персонажей проекта, попавшим, по ощущениям, под раздачу сильнее остальных, стал журналист и медиаменеджер Илья Красильщик. Его фото со сковородкой в руках как-то особо задело общественность. Но и помимо этого фото к Красильщику периодически возникают вопросы — об увольнении сотрудников сервиса «Служба поддержки», например. Ирина Купряхина задала медиаменеджеру эти вопросы, а также поговорила о персональной ответственности самого Красильщика в этой войне и об ответственности всей нации.

— Илья, как вы со сковородкой оказались в проекте фотографа Сергея Пономарева о «настоящих русских» — русских уехавших? И как воспринимаете свое участие в этом теперь, после «коллажей» и сетевого скандала?

— Сережа Пономарев, военный фотограф, которого я очень уважаю, попросил меня сняться, и для меня честь сняться у Пономарева. К сковородке прилагалась шуточная история о том, как я выбирал лучшую сковородку в мире несколько раз в жизни. Но она не вошла. Вообще серьезность фотографии не соответствует моему положению, я свой отъезд трагедией не считаю. То, что произошло дальше, мне кажется полной дичью: таких фотоисторий сейчас десятки, про самых разных людей. Вот Сережа захотел такое снять — да ради бога. Любой имеет право покривить носом, я вполне могу это понять.

То, что произошло дальше, — это, мне кажется, распространение ненависти под видом добра. А ненавистью сейчас зажечь людей очень просто, причем почти любых.

Знаете, ведьм тоже из хороших побуждений сжигали.

— Другой вопрос. Почему вам пришлось увольнять часть сотрудников, которых вы набрали в вашу «Службу поддержки»?

— Мы переоценили свои возможности собрать деньги. Мы молодая организация, и очень сложно вдолгую распланировать свои траты. Для нас был нормальным горизонт планирования в три месяца. Когда горизонт сузился до месяца, стало понятно, что без внятного будущего в смысле денег, на которые мы сможем жить, мы не вытянем. Во многом это связано с тем, что у нас две организации в одной. На самом деле, мы совсем немного тратим на редакцию, мы немного тратим на программы помощи, но вместе получается, что бюджет довольно большой, особенно для организации, которой меньше года. Поэтому мы пришли к тому, что пришлось уменьшиться на 20 процентов сотрудников, урезать зарплаты руководителям, и это всё было болезненно, потому что ни с кем из тех, с кем мы расстались, мы, вообще-то, расставаться не хотели.

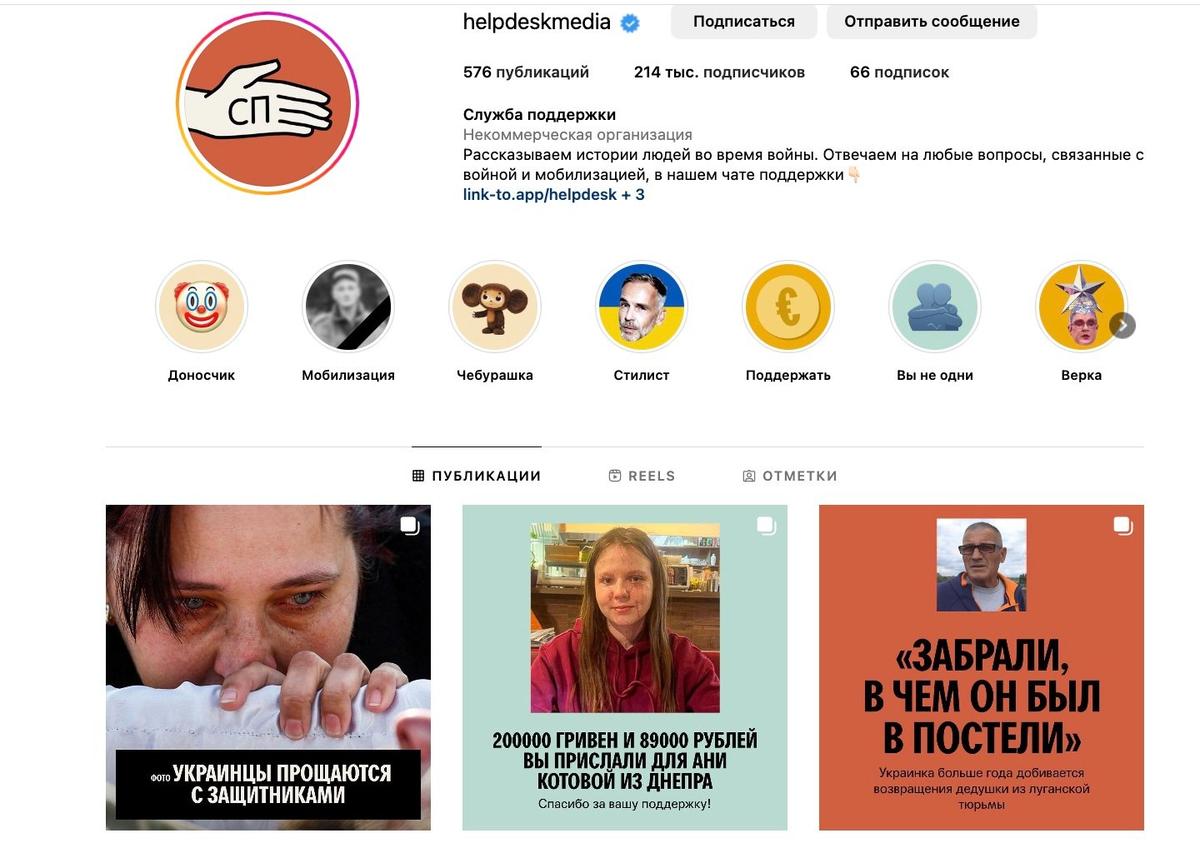

Страница проекта «Служба поддержки» в Instagram

— А что входит в этот ваш небольшой бюджет, кроме редакционных затрат?

— Вы можете посмотреть это в инстаграме, мы недавно выложили отчеты по нашим тратам, и там очень подробно расписано. Процентов сорок в наших тратах занимает редакция, процентов двадцать пять — круглосуточная линия поддержки, где работают не только волонтеры, но и наши платные менеджеры. Значительную часть занимают налоги, потому что довольно много людей у нас переехали в Европу. Ну и дальше по мелочи: гонорары, разработка, дизайн, бэкофис. Ничего особенного в наших тратах нет, но всё вместе получается много.

— Основная часть ваших читателей — за пределами России?

— В телеграме процентов семьдесят читателей у нас в России или из России, я не знаю, как телеграм это считает. Но наш главный медийный канал — инстаграм, там у нас большая украинская аудитория, и ее размер колеблется от 15 до 50 процентов в зависимости от недель и материалов. Хотя и там значительная аудитория — в России, люди всё-таки уже умеют пользоваться VPN. Хотя, конечно, заблокированная и не заблокированная Россия — это вещи очень разные, насколько я знаю, раз в пять упала аудитория инстаграма в России после его блокировки. Ну а что сделать? Так сейчас все живут. С заблокированными каналами.

— Я заметила, что число просмотров у вас резко подскакивает, когда вы рассказываете о мобилизации, о призыве, о том, что со всем этим делать. Мне показалось, что уже одно это характеризует вашу аудиторию.

— В инстаграме всё-таки картина другая. Если говорить о телеграме, то он, действительно, больше всего у нас вырос во время мобилизации, в сентябре-октябре, когда мы отвечали на вопросы о ней в режиме реального времени. И сейчас тоже это делаем. Но это всё-таки для нас некий побочный продукт.

Главное, что мы делаем, — рассказываем истории российских преступлений против людей. Практически всё построено на историях людей прежде всего в Украине,

по ним эта война прошлась катком, и это главное, что мы делаем и из-за чего нас читают.

— С чего лично для вас эта война началась?

— В восемь утра 24 февраля увидел пуши «Медузы». Увидел, как над Харьковом дым идет. Ну а дальше… Мне кажется, у нас всех это было примерно одинаково. Это был такой ужас, когда ты смотришь на свою квартиру и понимаешь, что это уже не совсем то, что раньше, не совсем твое, какой-то переворот в сознании происходит.

— Вы всего неделю после этого оставались в Москве. Как вы так быстро приняли решение уезжать?

— Было ощущение надвигающейся опасности. Я публично выступал по поводу того, что происходит. Была тревога, что закроют границы. Было ощущение опасности личной. Было желание тогда моей девушки, а теперь жены уехать скорее. Была тревога за детей. Хотелось смотреть на всё это с безопасного расстояния, а потом уже решать, что делать дальше.

Илья Красильщик с женой Соней Аршиновой. Фото: Facebook

— В 2018 году вы вернулись из Риги со словами, что больше не хотите там жить, хотите в Москву…

— Да, мне хотелось в Москву, в мой родной город, я родился и вырос в Москве, там у меня было очень много друзей. При этом у меня совершенно не было никаких иллюзий насчет того, что там происходит. За исключением одной: я не думал, что эта война возможна. То есть я уже тогда понимал, что будет хуже, хуже и хуже, но это внутри страны, я не думал, что это разрастется в таком масштабе. Да, я для себя четко понял, что хочу жить в Москве, это мой город. У меня была вполне публичная позиция: никакие гаденыши вокруг мой город у меня не заберут.

— Но забрали ведь всё равно?

— Всё-таки забрали, да.

— Сама мысль создавать «Службу поддержки» возникла, когда вы поняли, что уехать — это тяжело?

— У меня не возникало никакой специальной мысли, всё это пришло в каком-то порыве. Это же как произошло: я много писал в свой собственный инстаграм о войне, на третий день мы с другом и коллегой Сашей Поливановым начали вести эфиры с людьми в Украине. Первый такой эфир у нас был в субботу, 26 февраля. Я бросил клич — откликнулись десятки людей в Украине, которые готовы были разговаривать. Люди были в Ирпене, в Гостомеле, в Харькове, в Одессе, во Львове, в Киеве, в Запорожье, в Кривом Роге — где только не было людей, с которыми мы разговаривали. Тот первый эфир посмотрели 600 тысяч человек, и мы их продолжили.

Потом из этих эфиров выросло то, что я стал публиковать монологи людей. Пришли волонтеры, они стали записывать еще больше монологов. Некоторые из них тоже собирали по 600–700 тысяч человек. Это начали читать в России и в Украине. Недели через полторы я написал бывшим коллегам из «Медузы», которые оттуда ушли, и предложил делать медиа, потому что невозможно сидеть сложа руки, это невыносимо. А когда невыносимо, надо делать то, что умеешь. Только хотелось делать что-то большее, чем просто писать, хотелось людям как-то помогать.

Это было в марте. В мае мы поняли, что невозможно делать медиа, когда параллельно у меня есть еще одно медиа — мои личные соцсети, и мы переименовали их в «Службу поддержки. Так появились наш телеграм и наш инстаграм. Ну, сложно… Я никогда не делал проекты во время войны.

— Так никто не делал проекты во время войны.

— Ну да. Но выяснилось, что как-то можно их делать.

— Вы же вообще, возвращаясь в Москву из Риги, зарекались работать с медиа?

— Да-да, я зарекался. Ну мало ли кто от чего зарекался? Можно зарекаться от чего угодно, не понимая, что дело движется к войне. Я не знаю, можно ли было вести себя по-другому, если бы я понимал, к чему всё идет. Всё-таки с войной мировоззрение сильно меняется. И выясняется, что этот опыт медиа, от которого ты страшно устал, к которому не хотелось возвращаться… Хотя, должен признаться, что я всё равно по этому сильно скучал. Это тот момент, который для меня оказался большим везением. Потому что есть профессия, есть аудитория — и ты можешь что-то делать.

Сидеть без дела и не знать, как себя применить, гораздо страшнее. И неважно, что это проводит к уголовным делам и прочему, зато есть чем заняться.

Это не так страшно, как если ты сидишь и думаешь о собственном бессилии.

— И теперь вы тоже, как и многие россияне за границей, под уголовным делом и в розыске…

— Я еще и заочно арестован.

— Да-да, как это у нас теперь принято. Это после вашей колонки в The New York Times?

— Нет, тут совершенно точно известно, с чего это началось, потому что есть материалы дела. Первое событие — пост у меня в инстаграме, когда он был еще моим инстаграмом, я написал там, что Буча — это преступление России, а если вы сомневаетесь, то — дальше дословно — «вы пособник и мудак». На этот пост люди, видимо, обиделись и решили завести уголовное дело. Заведено оно было, кажется, еще 20 апреля прошлого года. А недавно, уже в этом году, они провели экспертизу моего интервью Илье Шепелину и ужесточили мне статью. У меня была часть первая — до пяти, если не ошибаюсь, лет, а теперь вторая — до десяти. Потому что я «руководствовался ненавистью» и «использовал свое публичное положение», как-то так.

В целом я с ними согласен: ненавистью руководствовался, да. И публичное положение использовал, что уж спорить.

— То есть правильно они вас?

— По делу, конечно.

— Всё-таки не надо давать им явку с повинной. Но вы хотите сказать, что та колонка, наделавшая столько шума в российской тусовке, столько раз гневно осужденная «людьми с хорошими лицами» и прочими «белыми польтами» в России, в деле вообще ни при чем?

— Ее в уголовном деле вообще, насколько я знаю, нет.

— Видимо, бедняги по-английски просто не читают. Хотя вы ведь публиковали и русскоязычную версию — как нарочно, для них?

— Насколько я знаю, следователь всё-таки читал. Не буду говорить откуда, но я это знаю. Следователь вообще, по-моему, очень внимательно меня читает. Он читает буквально всё, что я произвожу.

— Вот бедняга…

— Да, я слишком много текстов произвожу.

— Не в количестве дело. Вы представляете, какой когнитивный диссонанс у этих следователей, которые вынуждены читать и слушать людей, прежде чем их посадить?

— Это их дело. Ну, может, когда-то мы с ним пообщаемся.

— Не надо.

— Да, надеюсь, не в следственном комитете.

— А реакция в России, реакция людей, которых вы могли бы считать своими единомышленниками, вас удивила?

— Там был момент, который меня скорее расстроил. Я не думаю, что многие читали колонку на английском языке, но я публиковал русский вариант. Там были некоторые слова — неотредактированные, в англоязычной версии они были поправлены. И они послужили красной тряпкой. Я плохо помню, кажется, это было вокруг понятий «ответственность» и «вина».

— И вокруг ваших слов о том, что русские «провалились как нация».

— Потому что большинство статью так и не прочитало, поэтому у них всё зафиксировалось на этой фразе. И на том, что опубликовано это в газете The New York Times. Это были такие тонны и волны хейта, когда тебя тэгают в сториз и пишут [к черту]… Не помню насчет удивления, но прежде такого социального треша я точно не переживал. Что касается самой статьи, то если абстрагироваться от каких-то, возможно, некорректных слов и фраз, то я как считал тогда — так и сейчас считаю. Да — мы провалились как нация.

Пост Ксении Собчак в Instagram

— Если прочесть текст полностью, то впечатление от этой фразы совсем не такое, как от выхваченной отдельно.

— А люди в этом вычитывают, что как бы они создали эту войну, что я нас всех в этом обвиняю. Но я людей как раз не обвиняю, я прямо говорю, что есть преступники, которые это сделали, а есть другие люди. И наш провал в принципе в том, что эта война случилась. То, что она случилась, нас как страну дискредитирует. И тут не надо ни о чем догадываться, не надо ничего специально вычитывать. Достаточно поговорить с нероссиянами, послушать тех, кто не Сталина поддерживает, как, к сожалению, многие люди в Грузии, и не остаются романтиками и восторженными идиотами, считающими, что Россия — это медведи, а Путин имеет право защищаться от НАТО.

Если смотреть на людей либеральных взглядов, то понятно, что Россия себя действительно дискредитировала. И всё, что делали мы, теперь дискредитировано.

Хотя, безусловно, у разных людей за это разная ответственность. Есть люди, которым здесь реально сложно что-то предъявить. Раз эта война случилась — значит, что-то пошло не так. Но это не обязательно означает, что мы сделали что-то не так. Надо разобраться, что именно пошло не так. И как сделать так, чтобы подобного больше не случилось. Надо зафиксировать этот провал, чтобы таких провалов больше не было.

А я читаю тексты в духе «я тут вообще ни при чем». Есть скандал с одним пиарщиком, он всю жизнь был пиарщиком в разных компаниях, включая «ВКонтакте» или «Билайн», и он говорит: мы сделали всё, чтобы этой войны не допустить. Мне интересно: а что вы такое сделали, чтобы ее не допустить? Конечно, я не могу людям навязывать ответственность, но меня очень расстраивает, что люди вообще какую-либо ответственность с себя снимают. Все.

То есть такой замкнутый круг безответственности. Люди говорят: «Мы жили как жили». Бизнесмены говорят: «Ну а что мы могли сделать? Нас бы просто посадили». Можно начать с разговора Иосифа Пригожина с Фархадом Ахмедовым. А много ли сказали после начала войны Петр Авен с Михаилом Фридманом кроме того, что у них не хватает денег на уборщиц? Они тоже ничего не могли сделать, потому что не влияют на Путина. Дальше — политики. То есть политиками их назвать сложно — скажем, чиновники. Вот они заседают в Совете Безопасности, мы видели их накануне войны. Это просто ничтожества. И, наконец, президент, который говорит: это вообще не мы войну начали, а дело всё в англосаксах. То есть всем хочется за кого-то зацепиться. Знаете, это как какой-то кризис на работе, ты начинаешь ходить по людям, а они все показывают друг на друга, никто не готов взять на себя ответственность. Выясняется, что никто ни в чем не виноват.

Митинг на Болотной площади в Москве, 2011 год. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

— А в чем лично ваша ответственность?

— Да, вот я и хотел бы начать с себя. Я свою ответственность чувствую. Я не могу измерить ее сантиметром. Я не знаю, как это сделать. Но я чувствую за собой эту ответственность.

— В чем? Вам любой скажет: «Что я мог сделать, что ты мог сделать?» — и будет, в принципе, прав. Я не спрашиваю о людях нашей профессии, мы могли всё это время писать о том, что реально происходит в Украине, и «Новая» это делала. Но в целом люди-то что сделать могли, даже если бы знали, что дело идет к войне?

— Я всё-таки с себя начну. Если бы я знал, что это закончится войной… То есть я, конечно, не знал, и в этом было мое заблуждение. Если бы я честно сказал себе, что ситуация ухудшается слишком быстро, то, возможно, иначе оценил бы мысли о том, что я устал от журналистики, что хочу обратно в Москву, хочу заняться чем-то другим. Может быть, тогда я бы эти три года не продукты доставлял за 15 минут, а занимался чем-то другим. Мое чувство ответственности лежит где-то здесь.

Или вот в 2011–12 годах я помогал организовывать митинги. И все эти мысли о том, что мы сейчас выйдем с мирным протестом, улыбнемся, подарим друг другу ленточки и режим падет, мы бы оценили иначе. Какая-то это была стратегия неочевидная. Чувствую ли я свою ответственность? Конечно, если участвовал в организации этих митингов, и неважно, сколько мне было тогда лет. Чувствую.

— Вы считаете, что каждый может у себя что-то такое найти — в таком-то году я сделал что-то не так, а можно было предотвратить войну?

— Я не думаю, что каждый. Конечно, не каждый. Человек с инвалидностью, живущий в условном провинциальном городе N… Я вообще не хочу обобщать. В любом обобщении есть элемент жестокости, такой радикальной антиэмпатии, так можно сказать. Нельзя накладывать что-либо сразу на всех. Но есть люди, которые ответственность несут, при этом никто этого о себе не говорит. Все делали всё правильно. Как же так? Все делали всё правильно, а получилось вот что.

И было же много таких ситуаций. В начале 2000-х было расхерачено телевидение. И тогда же был расхерачен парламент. Сколько лет у нас нет нормальной структурной оппозиции? Не «системной» в смысле ЛДПР, а реальной, с политическим представительством. Двадцать лет. И чем дальше — тем сложнее что-то поменять. Но ведь был момент, когда поменять что-то можно было. Было у кого-то такое желание? У кого-то было, у кого-то — нет. Есть у нас люди, ответственные за страну? На мой взгляд, есть. Но опять-таки, сантиметром это не измерить.

Пост Насти Ивлеевой в Instagram

— Почему как раз те люди, которые что-то делать могли, сильнее всех обиделись на ваши слова об ответственности? Как та же Настя Ивлеева, которая начала рассказывать, до какой степени ей «не стыдно».

— Эти люди меня совершенно не волнуют — ни Настя Ивлеева, ни Ксения Собчак.

— Вы же понимаете, что я не конкретно о них спрашиваю. Почему возмутились те, кто хоть что-то делать могли?

— Так это же обидно, они же действительно ничего не делали. А некоторые делали вещи реально вредные. К тому же им есть что терять. Как можно Насте Ивлеевой говорить об ответственности, когда у нее 15 миллионов подписчиков в инстаграме?

— Вот именно что 15 миллионов.

— Так она и потерять может больше. А Ксюша Собчак работала спойлером на президентских выборах, к ней вопросы еще серьезнее.

Но я хотел бы сказать о хорошем. Есть ведь люди, которые, наоборот, делали много. Но как раз они свою ответственность осознают, поэтому стали делать еще больше. Удивительно, что ответственность берут на себя люди, которые что-то делали. Например, музыканты, которые уехали и теперь собирают деньги для Украины. Или уехали и работают волонтерами. Или не уехали и занимаются активизмом в России. А те, кто требует, чтобы им дали жить прежней нормальной жизнью, потому что они хотят жить нормальной жизнью, как правило, говорят: а мы ни при чем. Я считаю, что они очень даже при чем.

Это очень напоминает нацистскую Германию, где военные поколения потом десятилетиями говорили, что они тут ни при чем, они жертвы. В каком-то смысле, конечно, жертвы. А россияне — жертвы Путина? Конечно, да.

Конечно. Но разве у них нет собственной субъектности? Почему эти люди так легко отказываются от собственной субъектности? Мне это непонятно.

— Я опять вернусь к тому, что вы зарекались от журналистики. Видимо, вы эту чертову профессию любите? Или это такая любовь-ненависть?

— Я думаю, что любая сильная любовь сопряжена с периодической ненавистью. Ну а с профессией есть еще такая штука… У меня недавно был грустный разговор с одним человеком, потому что человек этот сказал, что с началом войны мы сильно переоцениваем собственную профессию. Мне всегда казалось, что это что-то важнейшее, оно многое меняет, а если и не меняет, то без этого всё равно нельзя обойтись. Но когда идет война, появляется действительно много вопросов. Это правда что-то меняет? А что оно меняет? А достаточно ли этого? Достаточно ли просто заниматься нашей работой? У меня нет ответов на эти вопросы.

— А мне как раз именно от вас хотелось услышать ответы на эти вопросы.

— Достаточно ли сейчас заниматься журналистикой?

Полицейские задерживают участника несанкционированной акции протеста против частичной мобилизации, Москва, 21 сентября 2022 г. Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

— И вообще, насколько она нужна сейчас кому-то, кроме самих журналистов? Достаточно ли мы делаем, когда просто рассказываем об этом кошмаре?

— Если вы говорите о России, то не могу сказать, это вам виднее. Я уезжал совершенно из другой страны. Если говорить вообще о профессии, то у меня нет сомнений в том, что это нужно. Сомнения у меня есть относительно масштаба, в котором это требуется. Мне очень хочется видеть в этой профессии какую-то практическую пользу, а не только духовно-культурную, когда мы меняем сознание людей. Именно практическую. Вот когда мы публикуем свидетельства российских преступлений и отправляем их в украинские организации, которые собирают и профессионально фиксируют это для будущего трибунала, тогда я понимаю, зачем мы это делаем.

— Это, вы считаете, журналистика?

— Это работа, которую можно назвать надстройкой над журналистикой. Это можно сравнить с тем, как работают расследовательские издания. Скажем, «Важные истории» проводят расследования, выявляя цепочки поставок в Россию разного оборудования специального назначения, и таким образом прерывают эти поставки. Зачем это делается, я понимаю. Мой вопрос к профессии — достаточно ли сегодня объективного бытописания. И мне кажется, что нет, недостаточно. Это не значит, что этого не нужно делать. И ни в коем случае это не значит, что все должны заниматься активизмом. Но мое понимание профессии за этот год сильно приблизилось к активистскому. Мне очень важно, чтобы мы были больше благотворительной организацией, чем медийной. Главное, что мы прямо помогаем людям. Они нам пишут — мы помогаем. А пишут нам о вещах довольно страшных.

Но это не значит, что просто рассказывать о судьбах людей не нужно. Это нужно. Но, если говорить совсем прямо, для меня важнее победа Украины в этой войне. Слава богу, в нашей команде есть коллеги, которым важна прежде всего профессия, и они проверяют факты, общаются с людьми. Но мой лично взгляд на мир —

мне совершенно не важно, как это всё называется. Мне важно чувствовать, что победу Украины я как-то приближаю.

Должен сказать, что я далеко не всегда это чувствую. Скорее обычно не чувствую. Возможно, это означает брать на себя слишком много — думать, что ты что-то там приближаешь, но потребность в этом у меня в душе есть очень сильная.

— По идее, это ведь взаимоисключающие виды деятельности — журналистика и активизм. Если вспомнить классику жанра, то не должен журналист думать о том, приближает он что-то там или отдаляет. Вы изменили мнение об этом или журналистика изменилась из-за войны?

— Естественно, каноны профессии говорят нам, что это невозможно. Но я смотрю на это не только как журналист, а еще и как человек, который соосновал организацию в некотором смысле гибридную. Поэтому у нас есть профессиональная журналистская часть — и профессиональная активистская. Журналисты общаются с активистами и помогают друг другу, не нарушая никаких собственных правил, и так было всегда, просто мы сделали это взаимодействие более тесным. Есть независимая редакция — и есть программа помощи. Здесь как раз нет конфликта. Конфликт в том, что мы, на самом деле, заняли конкретную позицию: мы за победу Украины.

Поддержать независимую журналистику

Независимая журналистика под запретом в России. В этих условиях наша работа становится не просто сложной, но и опасной. Нам важна ваша поддержка.

— Это я и имею в виду. Может ведь возникнуть ситуация, о которой надо бы написать, но вы понимаете, что это не в интересах Украины. Что победит?

— Я вам скажу, как мы решаем для себя этот конфликт. Наша главная работа как медиа состоит из двух частей. Главное — то, что мы рассказываем истории людей. Мы не занимаемся расследованиями, мы не занимаемся политическим анализом, не занимаемся военным анализом. Мы рассказываем истории пострадавших или каких-то других героев. Поэтому проблема, о которой вы говорите, для нас сведена к минимуму.

Второе, мы, как и много других организаций, помогаем людям, во-первых, не сойти во всём этом с ума. Во-вторых, мы помогаем людям не стать военными в российской армии, а это, я верю, тоже важная часть помощи Украине. Не только очевидно спасти людей, но и не дать российской армии призвать столько людей, сколько ей нужно. Понятно, что то, что мы делаем, — всё равно капля в море. Но это не значит, что этого не нужно делать.

У нас в команде есть украинцы, которые помогали россиянам сбежать из страны. Есть конкретный человек, который сказал: я готов делать что угодно, лишь бы они не взяли в руки оружие и не стали стрелять в наших солдат.

Это позиция? Конечно, это позиция. Но, просто рассказывая о людях, которым российская армия сломала жизнь, сложно напороться на такие ситуации, когда наша работа не в интересах Украины.

Напороться на такие ситуации можно, если начать расследовать, как работает украинская власть, что в Украине с коррупцией, как воюет украинская армия и так далее. Но это, на мой взгляд, вообще не наша чашка чая, пусть этим занимаются украинские издания или The New York Times. Наше издание основано россиянами, и было бы крайне неэтично… Знаете, я просто не могу себе представить, чтобы россияне сейчас занимались расследованиями, «что не так в Украине». Не могу себе этого представить. У нас нет задачи что-то поменять в Украине. Россияне, мне кажется, вообще немного переугорели с желанием что-то поменять в Украине.

— Это правда, я недавно разговаривала с россиянином, который мне доказывал: украинцы совсем оборзели, у них такая ужасная коррупция, что надо срочно у них там навести порядок.

— Да-да, это такое… «А вас не волнует, что в Америке журналистов сажают?» А почему меня это должно сейчас волновать? Это разве как-то объясняет то, что делает моя страна? Сравнивать, не сравнивать, кто лучше, кто хуже… Меня волнует то, что делает моя страна. Почему эти люди всё время пытаются поправить другие страны, а не свою собственную?

— Вы сейчас живете в Германии, по немецким законам. Вы всё равно работаете и чувствуете себя как русский журналист?

— А как еще я могу себя чувствовать?

— Это же история «Дождя»: они считали себя в Латвии российскими журналистами, но от них многие в стране ждали, оказывается, что они будут работать как латвийские.

— Можно было бы начать это комментировать, но я не буду. Потому что, опять же, Латвия — не моя страна. Граждане Латвии в моем присутствии это комментировали, и они имеют право сказать по этому поводу что угодно. Теперь телеканал «Дождь» переезжает в Нидерланды, и что-то мне подсказывает, что там не будет даже разговора такого. Но страны, в которые мы приезжаем, имеют собственные порядки, а мы — не граждане этих стран. При этом у нас есть, слава богу, возможность выбрать, в какую страну ехать, в этом сейчас наша свобода. Когда война только началась, времени на выбор не было, а сейчас оно есть.

— Американские газеты, позиция которых по поводу этой войны тоже понятна, опубликовали утечки, способные навредить Украине, и они наверняка это понимали. Они правильно поступили, опубликовав их?

— Я думаю, что правильно. Есть радикальное отличие между тем, что публикуют американские, британские, немецкие или любые другие издания, и тем, что публикуют российские. Для меня главное здесь то, что я — гражданин той страны, которая напала. Напала абсолютно беззаконно. Я не понимаю, как в такой ситуации можно занять «объективную позицию». У меня по этому поводу слишком много переживаний, чтобы их скрывать. И, на мой взгляд, скрывать эти переживания просто нечестно.

Если ты американский журналист, так ты ни на кого не нападал, ты смотришь на всё это из-за океана, у тебя оптика совершенно другая.

И не публиковать утечки было бы для них актом самоцензуры. Эти утечки уже есть, это состоявшийся факт, эта информация уже появилась, и оценивать ее нужно с точки зрения общественной важности.

Это, конечно, может повредить Украине, и эта история чудовищна в первую очередь тем, как легко, оказывается, можно слить секретные документы. Но это невозможно просто взять и скрыть. Разве что государство выдаст запрет на публикацию, но в Америке это, мне кажется, невозможно.

— Что сделаете вы, если к вам попадет такого рода информация? Да — состоявшийся факт, публиковать надо, но у вас своя позиция. И что?

— У меня удобная позиция, повторю, в том, что это не наша чашка чаю. Всегда важно всё-таки создать некую рамку, внутри которой ты себя не ограничиваешь. Наша рамка — это истории людей, рассказанные ими самими. У нас есть четкий фокус и, безусловно, очень жесткий фильтр. Читая нас, невозможно полностью составить представление о происходящем, мы не то издание, которое дает возможность полностью понять происходящее, у нас нет такой задачи, мы в этом смысле издание нишевое. Но в выбранной нише мы чувствуем себя свободно.

— Есть такое странное противоречие. С одной стороны, в Европе и в мире вообще много сказано и написано о том, сколько людей в России уже сидит за антивоенный протест, сколько еще под уголовными делами и штрафами, то есть видно, что много людей сопротивляются войне несмотря на то, как это опасно. С другой стороны, в той же Европе говорят: это не война Путина, это война россиян. Почему на одну часть в мире внимание обращают, а на другую — нет? Почему возлагают ответственность на всех, включая тех, кто сидит или изгнан из страны?

— Я не вижу тут противоречия. Есть спектр мнений. Кто-то в мире говорит об общей ответственности, но я с этим не согласен. Кстати, в Германии я потому и чувствую себя комфортнее, чем в Грузии. В Грузии нас воспринимают как представителей империи, и я не готов с этим спорить, потому что грузины от империи пострадали в 2008 году. А в Германии у меня ощущение совершенно другое. С одной стороны, я гражданин России, с другой — я еврей, и в Европе есть много точек, где нацистская Германия поубивала моих родственников. И когда немцы говорят о том, почему россияне не выходят против Путина, мне есть что им ответить. Эти ответы есть в истории Германии.

Мне кажется, что, когда люди обвиняют всех россиян сразу, в этом тоже есть некая душевная глухота. Но это не отменяет того, что российские граждане в целом выглядят сейчас не лучшим образом. И в этом трагедия:

ты не можешь ничего поменять, а с режимом твоего президента борются, погибая при этом, граждане другой страны.

Ведь единственные, кто сейчас по-настоящему, по-крупному борются с Путиным, кто реально опасен для российского режима, — это украинцы.

Дальше об этом можно много чего сказать. Но когда тебе 20 лет внушают, что ты ничего не можешь, а если попробуешь, то мы тебя закатаем, когда теперь тебя уже на 25 лет могут посадить, то какие уж тут протесты. При таком режиме протесты, наверное, только в фильмах бывают. В Иране они случились, но результат нулевой.

Акция протеста в Беларусии, август 2020 год. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

— А Беларусь? Там ведь протесты были, и еще какие.

— Вот самое несправедливое, что случилось в этой войне, — это то, что случилось с белорусами. Они выходили в 2020 году массово, да — они не смогли победить, но они показали, какие они, и все в мире им сочувствовали. Потом началась война — и на них тоже на всех возложили за нее ответственность. И вот это, я считаю, просто подлость. То есть нельзя сказать, что есть «ось зла», а есть справедливый мир, где всё правильно. Так не может быть. Люди везде разные, общества везде сложные. Я заговорил какими-то совсем банальными фразами?

— Это ничего.

— Просто всем сейчас так сложно и так страшно, что хочется всё очень сильно упростить. Считается, что на Западе русских не любят. Но достаточно поездить по этому Западу, чтобы понять, что подход очень разный. Причем он разный в тех странах, которые записаны в самые недружественные вроде Польши. Послушайте людей: они говорят и делают вещи очень разные. В Германию приезжаешь — тут к тебе вообще относятся с сочувствием.

— Я тоже замечала, что сейчас ни в одной стране нас не понимают так хорошо, как в Германии. Немцы явно что-то помнят.

— Вот видите. При этом всё равно есть другие немцы, которые говорят, «чего вы не выходите на улицы». А третьи — «Путин прав, это Запад загнал его в ловушку». Далеко не все понимают, что этот человек настолько [рехнулся], что думать о том, будто ему важны какие-то границы НАТО… Это уже реально «аршином общим не измерить». Это уже какой-то делириум. При чем тут НАТО?

С другой стороны, они не учитывают, что те страны, которые сейчас в НАТО, бежали туда, потому что когда-то их немцы захватывали, потом они были в составе СССР или вместе с ним, и для них НАТО — это, вообще-то, возможность защититься, потому что они-то эту угрозу очень хорошо понимают.

— Это называется «не всё так однозначно».

— Всё в мире не черно-белое, есть много всего неоднозначного. Но то, что случилось большое зло, что Путин — военный преступник, — это довольно однозначно. Вокруг этого есть много неоднозначности, но это вещи абсолютно однозначные. То, что есть вещи не черно-белые и более сложные, не отменяет того, что есть вещи и черно-белые. Есть безусловное добро — и безусловное зло. Да — это некий градиент, но на краях этого градиента есть вещи вполне однозначные.

— Как вы представляете себе будущее таких людей, как вы? Тех, кто вынужденно уехал, теперь над ними уголовные дела и прочие заочные «радости». Что будет с вами дальше?

— Меня всегда не очень волновала проблема будущего. Возможно, в этом моя ошибка, но это упрощение, которое лично мне очень помогает жить. Я живу в режиме «делай что делаешь — и будь что будет». Я видел достаточно много событий, которые меняют в жизни вообще всё, поэтому говорить о будущем, в котором таких событий наверняка случится еще немало, мне кажется абсолютно бессмысленным. Иначе ты будешь как сороконожка, которая вдруг разучилась управляться со своими ногами. Я могу только делать свое дело — и думать о том, как это влияет на происходящее сейчас.

— Илья, вы по пятницам пишете у себя в твиттере, почему это вам не дают статус «иноагента». А он вам зачем?

— Мне этот статус, разумеется, ни за чем не нужен. Всё началось с того, что я решил, что этот статус неизбежен. Все воспринимают его как какую-то гадость, и это гадость и есть. А я попробую отреагировать ровно наоборот: развернув ситуацию, буду этого статуса публично ждать. Сейчас кажется, что у этой тактики возникла неожиданные последствия, а именно — теперь, мне кажется, его не дадут. Назло. При этом, конечно, ничего смешного в этом статусе нет, по крайней мере, для людей, которые находятся в России. Для тех, кто находится не в России, он — просто как «медалька». Вот я в эту «медальку» и играю.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».